ふるさとの祭り2023は、無事終了しました。

人と地域をつないできた福島の民俗芸能。

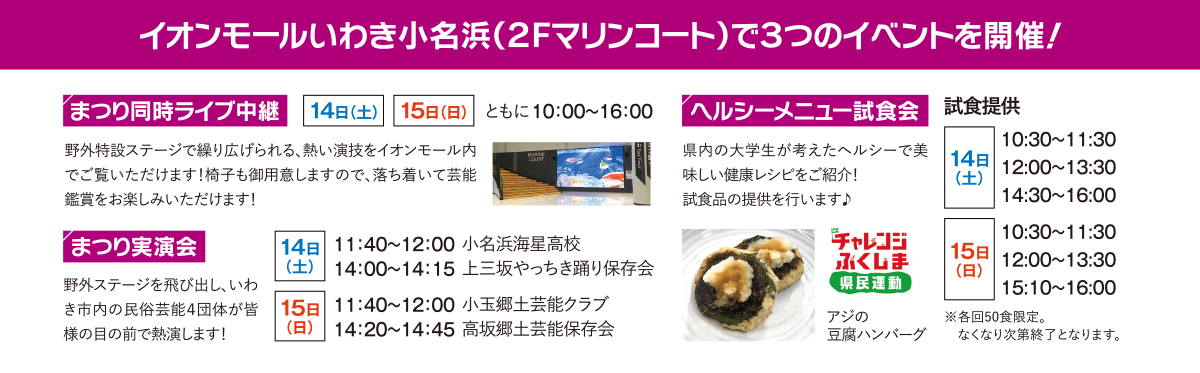

希望あふれる福島の未来に向けて、県内の民俗芸能団体が小名浜の地で熱演します。

是非、お越しください。

福島県いわき市小名浜辰巳町(いわき市小名浜港)

※終了時刻は変更になる場合があります。

※悪天候、地震等の災害が発生した場合又は発生が予想される場合は、主催者の判断により、スケジュールを変更したり、イベントを中止する場合があります。

| 10:00 | イベントオープニング | |

| 10:05 | いわき大物産展ステージ スパリゾートハワイアンズダンシングチームによるフラショー |

|

| 10:40 | いわき市 |

|

| 11:05 | 川内町 |

|

| 11:35 | いわき大物産展ステージ いわき大物産展出店者紹介 |

|

| 12:35 | いわき市 |

|

| 12:55 | いわき市 |

|

| 13:20 | いわき市 |

|

| 13:50 | いわき大物産展ステージ いわき大物産展出店者紹介 |

|

| 14:50 | 棚倉町 |

|

| 15:15 | 田村市 |

|

| 10:00 | イベントオープニング | |

| 10:10 | いわき市 |

|

| 10:35 | いわき市 |

|

| 10:50 | 福島市 |

|

| 11:15 | いわき大物産展ステージ ①ハーラウ・ラウ・ラーナニフラショー ②いわき大物産展出店者紹介 |

|

| 12:10 | 古殿町 |

|

| 12:35 | いわき市 |

|

| 13:00 | 会津若松市 |

|

| 13:20 | 川俣町 |

|

| 13:50 | いわき大物産展ステージ ①運動エクササイズのステージイベント ②いわき大物産展出店者紹介 |

|

| 14:45 | いわき市 |

|

| 15:15 | 二本松市 |

|

| 15:40 | 二本松市 |

|

※都合により出演団体及び出演日時が変更になる場合があります。

10:40

いわき市 福島県立小名浜海星高等学校チーム「じゃんがら」

「じゃんがら念仏踊り」は、いわき市の無形民俗文化財に指定されている伝統芸能で約400年の歴史がある。亡くなった方を供養する念仏踊りの一種で、太鼓や鉦を打ち鳴らし、唄と踊りを交え盆踊りの要素を持つのが特徴。

小名浜海星高校では「じゃんがら念仏踊り」を継承しており、震災後は、県内はもとより全国の多くの場所でお声がけをいただき、「鎮魂・復興・感謝」の思いを込めて「じゃんがら念仏踊り」を披露してきた。今も日々稽古に励んでいる。

11:05

川内村 西山獅子保存会

400年前より伝わる獅子舞で、弓をくぐる弓掛りと、山掛りの二つの舞を持つ獅子舞で御殿獅子と言われる。笛、太鼓、弓持ちがおり、獅子頭を着け、狩衣に紺の袴、白足袋裸足にて舞う。神様の御前で太郎と次郎の獅子が雌獅子を奪い合い、最後に大きな太郎獅子が勝つというストーリーになっている。初代から21代まで、子供たち(6歳から14歳)で舞を受け継いできた。22代、23代は子供が不在となり大人が舞っていたが、24代(平成30年4月)に子供の舞が復活。平成30年11月には岩手県大船渡市の招待を受け芸能祭に参加。コロナ禍で活動を休止していたが今年6月より再開した。

12:35

いわき市 上三坂ヤッチキ踊り保存会

盆踊りの一種で古くから踊られてきたという。やぼったい感じと唄の文句が品を欠くとの理由で戦後に急速に廃れてしまった。昭和53年に、ユニークで楽しい踊りとして復活。この踊りは10人程度で踊る輪の外で調子よく踊って、本来の踊りの邪魔をする「櫓こわし」とも言われ、隣の村どうしで踊っていた。

令和元年にはホノルルで開催された「まつりインハワイ」に出演したほか町内外で練習もかねて出演している。令和2年1月に保存会会員による唄のレコーディングをし、同年10月には文化庁の補助で衣装を新調した。

12:55

いわき市 絹谷獅子舞保存会

正確な伝来時期は不明だが、1751年の古文書に獅子舞の記録がある。また腰太鼓の内部に文政九年七月吉日との記載がある。郷土芸能の伝統を失わないことを守りつつ荘厳な舞を伝承している。

毎年9月の最終土日の宵祭例大祭にて地元の諏訪神社にて獅子舞を奉納している。

令和元年10月に「北海道・東北ブロック民俗芸能大会(会場:山形県やまぎんホール)」に福島県代表として出演した。

13:20

いわき市 磐城じゃんがら彩志会

じゃんがら念仏踊りは、いわき市とその周辺地域に伝わる芸能で、毎年8月13日〜15日のお盆の時期に新盆を迎えた家をまわり、太鼓と鉦(笛が入る地域も)をならしながら死者と遺族を慰める供養の踊りです。

彩志会はリオデジャネイロ五輪関連のイベント出演のためブラジルに招待されたことをきっかけとして2016年に設立した「じゃんがら愛好会」。東京五輪関連イベントにも出演した。市民の理解促進や体験の場の提供を主に各地のイベントや学校での体験講座などをしている。

14:50

棚倉町 八槻都々古別神社楽人会

八槻都々古別神社は旧社号を近津大明神といい、明治18年に現在の社号に改められた。かつてこの神社の氏子は県南地方一帯を占め、信仰の広さと厚さは県内指折りのものである。古くから各種の神事や芸能が伝えられている。

芸能には能や狂言風に洗練された出雲流の神楽があり、今回披露する「七座の神楽」もそのひとつである。地域の学校での継承活動や地方の神社の祭礼への出席など、広範囲に活動している。

15:15

田村市 大倉太々神楽保存会

大倉の太々神楽は、毎年11月の第一土曜日に大倉神社秋季例大祭において奉納される神楽舞。小神楽(採り物舞)、大神楽(神能)の演目で構成されるいわゆる「岩戸神楽」である。今回ご披露する「風車」は、採り物舞のひとつで「御幣」を持ち、穢れを祓い清める意味がある。左右にくるくる回る所作が特徴。

コロナ禍後、3年ぶりに祭りでの奉納や子供神楽を再開。秋季例大祭での奉納のほかに子供たちへの伝承活動や女性楽人会「むらくもの会」の結成など多面的に活動している。

14日の特別出演

スパリゾートハワイアンズダンシングチームは総勢41名で毎日3回公演を行っております。

小学生以下のお子様を対象にした体験コーナーも今年から復活しました!いつでも南国ムードのハワイアンズ、ぜひ遊びに来てください!

10:10

いわき市 小玉郷土芸能クラブ

じゃんがら念仏踊りは、いわき市指定重要無形民俗文化財になっており、鉦や太鼓を打ち鳴らしながら新盆を迎えた家をまわり供養する念仏踊りの一種。地域では単に「じゃんがら」と言われて親しまれている。小学校での指導・練習を通じた子供たちへの継承や地域のじゃんがら保存会への指導などお盆時期に限らず活動している。

10:35

いわき市 浜菊会

いわき市の薄磯、豊間地区では、子正月に子供たちが船主や事業主の家々を訪ね歩き、縁起のよい「安波さまの唄」を唄うとお年玉をもらえるという風習があった。安波さまは、海上安全と五穀豊穣を守護する神様。東日本大震災で甚大な被害があった薄磯には、奇跡的に津波を免れた「安波神社」がある。

10:50

福島市 黒沼神社の十二神楽員

演目「天地開闢」は、イザナギのミコト(鏡)、イザナミのミコト(榊)の2名の神様が現れて「私たちの気持ちはこの鏡のようにきれいです。あなたがたといっしょに、この地を豊かにしましょう」という舞。

演目「四方固め」は、俵田の神様が、ここの土地にはどのような作物が良いか土壌を調べるという舞。

12:10

古殿町 古殿町獅子舞保存会

昔は「さらさ」と呼ばれて、鵰巣(くまだかす)、中組、名花の集落毎にそれぞれ別々に奉納されてきたが、現在は三組が一つになって、獅子舞と祭礼も合併して奉納行事も盛大に行われるようになった。大人の獅子が先頭を紋付袴姿で歩き、その後ろからハチマキをした子供、3頭の獅子と続く。

12:35

いわき市 内郷高坂郷土芸能保存会

獅子頭の内側に「正保3年(1646年)」と墨書きが残っているように、いわき市内に伝承される三匹獅子舞のなかでも古い伝統を持つ。毎年9月の高坂住吉神社の例大祭では獅子舞による「花吸」、「弓取」、「草棒」、「猿若」と2時間を超える奉納となるが、今回はそれを20分程度に短縮して披露する。

13:00

会津若松市 小松獅子保存会

会津彼岸獅子舞は380年の歴史を持ち、毎年春の彼岸に先祖の供養と家内安全、五穀豊穣、疫病退散を願い、各家々をまわり舞を披露する。会津の遅い春を呼ぶ風物詩として地元はもとより観光客にも親しまれている。2017年にはイタリアのミラノ万博のジャパンデーに招かれ披露した。

13:20

川俣町 山木屋八坂神社三匹獅子保存会

山木屋八坂神社に伝わる三匹獅子舞はおよそ400年の歴史がある。その昔、凶作がつづき、その上に山の獣が農作物を荒らすことから、神社に獅子舞を奉納し悪霊祓いと五穀豊穣を願ったことに始まるといわれている。代々、八坂神社の氏子たちによって受け継がれてきた歴史的財産といえる。

14:45

いわき市 大國魂神社大和舞伝承会

いわき市平菅波にある延喜式内社「大國魂神社」に伝わる出雲流神楽。あるとき釣りをしていた恵比寿さまのところに鹿島の神が現れて国譲りを求めてきた。そこで恵比寿さまの兄弟神である諏訪の神が立ち向かったが、鹿島の神が勝ったという神話を舞にしたもの。この舞で争われる鯛は、大八島の国(日本)を象徴している。

15:15

二本松市 田沢三匹獅子保存会

田沢の三匹獅子舞は江戸時代末期の安政2年に伝わったとされ、田沢の鎮守である田沢熊野神社、八幡神社、日山の山頂にある旭神社(日山神社)の祭礼に奉納される。日山山頂での奉納は東日本大震災の原発事故以来中断されていたが、平成30年に再開した。コロナ禍では2年間中止していたが、昨年復活。

15:40

二本松市 三島神社楽人会

神話を仕組んだ神楽能が14座、採物舞が6座あるなかから、今回は「大蛇退治」を演じる。須佐之男命(スサノオノミコト)が勇壮に八俣遠呂智(ヤマタノオロチ)を退治する神話を舞にしたもの。古事記や日本書紀に登場する神々がでてくるので、それらの物語を思い出しながら鑑賞していただきたい。

15日の特別出演

いわき市による健康づくり推進事業「いわきの極意」のメインMCである「ちあき」と一緒に親子でできる健康エクササイズを行います!

15日の特別出演

いわき市のフラダンス教室「ハーラウ・ラウラーナニ」です。「スパリゾートハワイアンズ」にて、フラガールとして活躍された「リノラニ あゆみ先生」の指導のもと、皆様に「元気と笑顔」をお届けします。

主催 / 一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー 共催 / いわき市

福島県いわき市小名浜辰巳町(いわき市小名浜港)